Encuentro en el barrio de los abuelos

Imagen: https://www.bbva.com/es/

Imagen: https://www.bbva.com/es/Tiempo después de la muerte de Betty la española nos mudamos al barrio de los abuelos. Saliendo del colegio no había nada mejor que hacer que jugar al fútbol en la calle; éramos felices entre camisetas sudorosas y chistes obscenos, en tardes de amistad intensa, y marcianos de fruta; felices en el ocaso de nuestra inocencia, cruzando esa puerta que nos lleva de la infancia a la adolescencia… Sí, felices, salvo cuando la pelota caía sobre el jardín del señor Morales.

El barrio de los abuelos hacía honor a su nombre. Durante el día solo gente mayor. Ancianas canosas y desdentadas, magros músculos en tensión cargando pesadas bolsas de compras por las mañanas, o viejos, tan acabados como ellas, que se juntaban por las tardes a charlar en las esquinas o a tomarse una copita en algún bar. Los había quienes, como el señor Morales, no tenían otra actividad a la que dedicar tiempo, y sobre todo energía, que al cuidado de su jardín. Días antes nos amenazó con lanzar la pelota al techo de su casa, donde Sultán, dóberman de poderosas mandíbulas, esperaba ansioso para destrozarla.

Aquella tarde, al calor de un desempate y ante atónitas miradas adolescentes, la pelota cayó en el jardín de Morales. La ley era clara: el último que la toca la recoge. Con el batir del corazón en los oídos avanzo despacio, alzados los talones, encogido el cuerpo, acercándome al jardín. A esa hora Sultán dormía la siesta, calle silenciosa. Contra lo esperado, la que se abre es la puerta de enfrente, desde donde un hombre con bastón camina lento a mi encuentro. Luego todo sucede al mismo tiempo: Morales abre su puerta, aparece, y Sultán, siesta interrumpida, furioso comienza a ladrar.

Los tres nos encontramos alrededor del jardín, la pelota al medio.

Tras callar al perro, Morales despotrica contra nosotros. Que ya les he dicho no sé cuántas veces que se vayan con su pelota más allá, que andan malográndome las flores... El hombre del bastón lo queda mirando, luego me mira. Haríamos mejor en preocuparnos para que no se malogren otras que duran más... Algo pasa entre ellos que escapa a mi comprensión, el desempate me llama, me acerco temeroso a la pelota, Morales intenta tomarla antes que yo pero, agarrándose de pronto la cintura, detiene el cuerpo con brusquedad y lanza un ¡Ay!, corto y contundente, que aprovecho para hacerme de la pelota y regresar con ella a la carrera en busca del triunfo. Los dos viejos se quedan conversando.

Más tarde, fui donde el hombre del bastón para agradecerle. Me invitó a pasar. Vivía en una pequeña construcción en medio de un enorme jardín, estábamos a la entrada, donde había dispuesto un sofá y unas sillas alrededor de una mesa como porche. Cuando me dijo que se llamaba Búlmaro pensé que era un nombre imposible. Pasó por alto la escena de la pelota y me preguntó si me gustaba leer. Como por entonces solía hojear algunas veces un viejo ejemplar de Las Mil y Una Noches que encontré husmeando en casa de los abuelos, le dije que sí, que era eso lo que leía y que me gustaba hacerlo, entonces noté que algo en él había cambiado, como si una emoción remota acudiera en ayuda del gesto. Al escuchar mi respuesta, con dificultad y apoyándose en el bastón, Búlmaro se puso de pie, emocionado, y entró en la casa. Salió al cabo de unos minutos con un libro en la mano. Toma, me dijo alcanzándomelo, regresa cuando lo hayas terminado. Luego me acompañó hasta la puerta.

Esa semana me la pasé leyendo Revolución en la revolución, de León Trotzky, como si estuviera en arameo. Si volviera a leerlo ahora, tampoco creo que entendería algo más. Enfurecido y decepcionado regresé a su casa la semana siguiente llevando el libro. Instalados en el porche, y luego de entregárselo, me preguntó si lo había leído, le dije que sí pero que no había entendido absolutamente nada, y le dije también que no se molestara en prestarme otro, que prefería pasarme las tardes jugando a la pelota.

Así lo hice hasta la mañana en que nos cruzamos en el mercado y me invitó a pasar por su casa en cuanto pueda, que tenía, dijo, un regalo para mí.

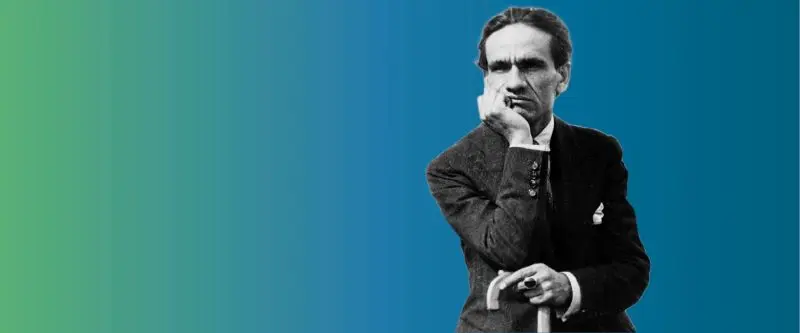

Llegado el día, al volver del colegio, lo primero que hice fue quitarme el uniforme, luego comer algo rápido y salir. Búlmaro me esperaba en la puerta de su casa con un paquete forrado en papel de regalo. Dentro, como era de esperar, había un libro, César Vallejo, poesía completa; libro, dijo y el tiempo le daría la razón, que te será útil toda la vida.

Esa tarde, por primera vez en años, me acordé de Betty, la española.